戦姫絶唱シンフォギアXV リレー連載 第12回

原作・シリーズ構成 金子 彰史

スタッフ&キャスト陣によるリレー連載最終回のゲストは、原作の金子 彰史さんです。

ついにTVシリーズが完結した『戦姫絶唱シンフォギア』。金子さんが作品に、キャラクターたちに託した想いとはなんだったのか。今だから話せる裏話も含め、たっぷり語っていただきました。

――『XV』で特徴的だったのは、過去シリーズのキャラクターたちの再登場があったと思います。この展開はもとから構想にあったのでしょうか?

金子 『XV』は過去のシリーズと違って、散りばめてきた要素を回収し、秘密をつまびらかにするというお片付けのターンでもあったので、それらを描くために過去のキャラクターを出すという構想は最初からありました。特にキャロルは『GX』の時点で『XV』の構想といいますか、先の展開の荒っぽい青写真があったので、「シンフォギアライブ2016」のバックヤードでキャロル役の水瀬いのりさんに「またやってもらうかもしれません」と、こっそりお話しさせていただいたんです。今回の復活によって、その約束を果たすことができました。

――となると、その段階でオートスコアラーの復活も念頭にあったのでしょうか。

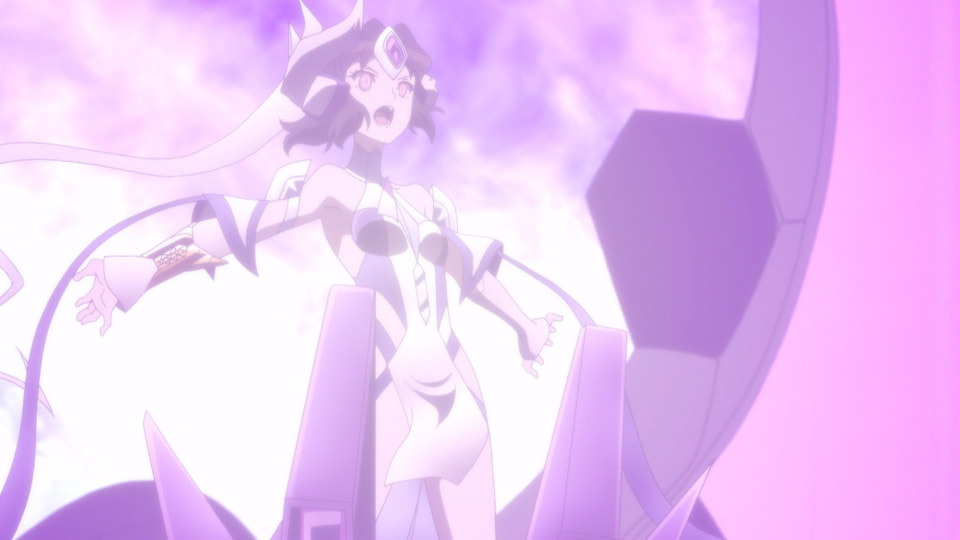

金子 キャロルの復活という構想まではあったのですが、オートスコアラーの復活については少し複雑な流れがあります。先にサンジェルマンのお話をさせていただくと、実は最初に出した『XV』のプロットではシンフォギアがアマルガムのようなパワーアップをする予定はありませんでした。ですが、監督から強化させたいという提案をいただいて、それを採用することになり、強化させるなら劇的なものにしたいと考えたときに、「シンフォギアライブ2018」を踏まえたいと思ったんです。悠木さんの提案で実現したサンジェルマン役の寿(美菜子)さんとのデュエット曲『花咲く勇気』ですね。自分としてもちょうど歌と錬金術を繋ぐ目に見える要素を模索していたので、響のギアコンバーターに宿る残留思念的な形で、サンジェルマンには再登場してもらいました。

そこからオートスコアラーのお話に戻るのですが、劇的なサンジェルマンの登場を先に描いてしまうと、次にキャロルが復活する予想も立つし意外性がなくなるのではないかと懸念したんです。さて、どうしようかと考えたときに、キャロルの復活ではなくキャロル一党みんな復活という形で熱量高く中盤の盛り上がりを演出できるのではないかと思いついた次第です。

――サンジェルマンの復活に「シンフォギアライブ2018」の影響があったというのは胸が熱くなる話ですね。しかも、『XV』では響とサンジェルマンが手を取り合いました。

金子 ステージ上で悠木さんと寿さんは、お互いが手を差し伸べるけれど手を繋がなかったんです。お二人ともキャラクターをちゃんと掴んでくださっていて、その関係を大切にしてくれているのだなと、原作者としてグッときてしまって。であるならば、響とサンジェルマンの手は誰が繋げられるのか。勝手な想像ですが、悠木さんはあのとき寿さんと手を繋ぎたかったのではないかと思ったんです。その想いを汲み取り、形として表現できるのは自分しかいないのだから、まずは最初に二人が手を繋ぐというところから始めようと考えました。

――物語からライブの演出が生まれ、ライブの演出が物語へ繋がっていったというのは本当に素敵ですね。

金子 あまり大っぴらにはしたくないのですが、「シンフォギアライブ」を見ていて、関係者席でぐずぐず泣いているんです(笑)。いい大人が。

――いい話だと思いますよ!

金子 本来、自分の作ったキャラクターや物語に心を動かされる事はあまりないのですが、それでも強烈に揺さぶってくる我らがキャスト陣の芝居と歌には、感心を通り越して敗北感すら覚えてしまいます。さすがに仕事中は控えるようにしていますが、いつもアフレコが終わると、まわりのスタッフと「○○の台詞、よかったね」みたいな話で盛り上がってしまいます。

――一方、復活したキャロルにはどのような想いを託したのでしょうか。

金子 だいぶさかのぼった話になるのですが、上松さんと『シンフォギアG』の構想を練っている時、今度の敵は主人公たちと同じく歌を唄って戦うシンフォギア装者と行きついたのですが、自分は音楽と音楽がぶつかるだけではなくもう少し膨らませたいと思い、そこで出てきたアイデアが錬金術だったんです。歴史の中でも錬金術と音楽は親和性があり共通する部分も多いので、単に歌だけを取り上げるだけではなく、もう一歩、錬金術にも踏み込んでいきたいという思いがありました。『シンフォギアG』では、その存在を匂わせる程度に名前だけのお披露目でしたが、続く『シンフォギアGX』にて錬金術関連を一手に担うべく登場させたのが、キャロルというキャラクターになります。『シンフォギア』では「歌でわかり合う」という言葉が使われますが、キャロルも錬金術によって世界のすべてを識ろうとしているわけで、実は同じ目的を持っています。つまり、音楽サイドであるシンフォギア装者たちとは本質を同じとしつつも対照的な関係になるんです。

――キャロルはその錬金術で神に対抗しようとしたわけですね。

金子 「錬金術」と文字にすると金を作ることが目的とされがちなのですが、そもそも人間が完全になって神と並ぶための学問なわけなので、そこは描いておきたい部分でした。

――少し話が逸れますが、『XV』を見ているとアダムの言っていた「絶望しろ、明日に……未来に」というのは、こういうことだったのかと納得させられました。

金子 独特の言い回しに隠れがちですが、アダムの台詞は『AXZ』であっても一段高く、すでに『XV』の視点で語るようにしているので、後から見直すと新たな発見があるかもしれませんね。こちらも少し話がそれた余談になりますが、シンフォギアシリーズの中で明日(あした)という言葉はよく使うんですが、逆に劇中で未来(みらい)という言葉はほとんど使っていないんです。たいがいは明日という言葉に置き換えていて、これは、将来的に未来(みく)が重要な役割になることを意識して、未来(みらい)という言葉は使わないようにしていました。アダムのセリフで初めて印象に残るような使い方をしてみましたが、これは『XV』の導入を狙ったものです。結果的にアダムは中ボスのような扱いになっていますが、自分にとってはとても大事なキャラクターです。なんせ神に叛逆したファーストアベンジャーなので、そこに至る経緯と神殺しになれなかった結末は、可能だったらもっともっと書きたかったキャラクターの一人です。だけどそれを書くわけにはいかなかった。尺の問題ではなく話のテーマがまるで違ってくるからです。個人的には『XV』最終話クライマックスに神様のヒカリが歴史を投影するシーンがあるのですが、そこにアダムも加えたかったし、むしろアダムだけではなく関わった全キャラを登場させたかったのですが、さすがにそれは作画スタッフに過度の負担を強いてしまうので、「いろんな形で繋がりを求めた面々」に絞ってあのような編成と相成りました。

――未来がラスボスになるというのは、どの段階で決まったのでしょうか?

金子 また昔話になりますが、『G』のときに展開上、響と未来と戦わせようという話が議題に上がったのがきっかけです。もともと自分としては未来を戦わせたくないというスタンスだったのですが、民主主義の暴力、多数決というやつで(笑)、未来を戦わせることになってしまって。

――あははは(笑)。

金子 それも7対2ぐらいでしたね。戦わせたくないと言ったのは、自分と森井(佑介)プロデューサーだけです。でも、戦うということが決まったのであれば、それは『G』のワンエピソードではなくて、もっと『シンフォギア』という作品の深いところまでしっかりと食い込んでいくような、『G』の戦いは導入にすぎないというぐらいの展開にしてやろうと思ったんです。きっかけは民主主義の暴力ですが、やらかしは金子です(笑)。そういう流れで未来がラスボスというところに落ち着いていきました。でも、未来を何となくで戦わせたくなかったですし、それぐらいの意味がないとやっぱり許せなかった。この先に続くのであればということで、自分も納得して、覚悟して書きました。

――ただ、『XV』のシェム・ハ未来は完全なシェム・ハでも未来でもないというのがつらかったですね。

金子 完全に乗っ取られてシェム・ハとして戦うのではなく、未来の中にもやはりシェム・ハを受け入れる部分があったんです。伝えたいものがあるけれど、伝えられないというもどかしさを未来は知っているわけですから。『シンフォギア』の大きなテーマに直結しますが、響と未来の小さな関係図の中で統一言語とバラルの呪詛というものを描いていきたいと考えていました。

――響と未来の関係について、もう少し詳しく教えていただけますか。

金子 この二人を通して書きたかったのは、人間の関係です。友達とか仲間といった意味も含めて、もっと広い視点で人間の関係というものを書きたいと考えていました。人間は霊長(生物の中でもっともすぐれているもの)と呼ばれていますが、本当に頂点に位置しているのであれば一人でいいはずですよね? でも、人間は人類という群体なんです。つまり、人間は霊長でありながら群体であるという矛盾を抱えた存在であり、しかも、それぞれが個を備えているという歪(いびつ)の極みだというのが自分の認識です。

今は個性が大事だとされる世の中だと思います。自分は、個が尊重されているという事実と現実がある一方で、「わかり合う」という思想や主義を必要以上に大事にしてしまうとそれが暴力になってしまうのではないか、という危惧を抱いていて。すごく嫌な言い方ですが、臆面もなく「わかり合うことができる」と言える人って相手への思いやりに欠けるというか、どこか視野狭窄的だと感じてしまうんです。自分は、理解できないものがあってもいい、わかり合えなくてもいいのではないかと思うし、理解できなくて望まぬ衝突があるかもしれないけれど、そのぶつかった数だけ相手を尊重できるのが、たぶん正しい人間関係なのではないかという気がするんです。みんなが右に行こうと言ったら右に行く世の中はやっぱりおかしいと感じるので、自分としては「わかり合う」という言葉を綺麗で大事なものだと扱いつつも、その考え方には一点、二点、染みみたいなものがあると、それを避けずに描いていきたいと考えていました。

――わかり合えないかもしれない、でも他者を尊重することはできる、と。

金子 響と未来が第5話で離れ離れになりましたが、本来であればあそこで響と未来の関係性を尊く大切なものとして描いて、それが引き裂かれた、なんとか助けにいかなければいけないと描くのが普通なのかもしれませんが、『シンフォギア』でやるならば喧嘩をして、仲直りの言葉が言えない状態で別れさせるのが、テーマに添うだろうという考えがありました。つまり、今、大切なものを守る、守りたいというだけではなく、昨日に大切だったもの、明日に大切になるかもしれないものに向かって手を伸ばす「勇気」が究極的に人を繋ぐんじゃないかと。それができるのが立花響というキャラクターなんです。

――本当に今期の響にはブレがありませんでしたね。

金子 ここに至る4シリーズで響を鍛えてきたことで、響が何を考え、どう行動するかは確立できたので。逆に言うと、そこを確立していないと、神様になった未来を助けられないだろうと考えていました。いわば、これまでの4シリーズというのはこの最終シリーズに向けた特訓回ですね。特訓回が52話あったということです(笑)。それは自分が響と向き合う時間だったのかもしれないですね。

――響が巣立っていく寂しさのような感覚みたいなものはあったりしましたか?

金子 響の考え自体は自分よりもずっとしっかりしていると思うので、子どもが巣立っていったというよりはお父さんがまだ追いつけていない状況ですね。

――なんだか響と洸みたいな関係ですね(笑)。

金子 洸についてはもともとダメなキャラクターとして描いているわけではなくて、一人の人間だと思って描いています。響は最初のライブの生存者として、そのあとは文字通り世界を救う者として、ずっとヒーローとして生きてきた存在です。じゃあ、そのお父さんをどう描くかというときに、ヒーローのお父さんではなく、あくまでも人間のお父さんとして描きたかった。これはずっと考えていたことだったのですが、自分はヒーローになった響を人間に戻したいという思いがありました。第1期のときに弦十郎は、響のことを歪だと評していますが、あれは自分の響に対する評価でもあるんです。誰かが困っているなら自分を犠牲にしてでも……という考えはもちろん大切で尊いことだけれど、そうではなくて、個人の強い想いに突き動かされる姿があってもいいのではないか。それこそ未来を取り戻したいというエゴで力を発揮する、という場面を描きたいと考えていたので、その意味でも周囲に洸のような人間を置いておきたかったんです。

――洸は響が人間であるためのアンカー、繋ぎとめるような存在だと。

金子 そうですね。それが端的に表れているのは、呪いと祝福は裏返しという部分です。あの辺もできるだけいい話に聞こえないように、ダメなオヤジが適当なことを言っているような感じにしたかったんです。言ってしまえば、ただ泥をぶちまけただけです。それでも、響は、その泥の中からダイヤモンドを拾い上げることができると。そういう関係性で描いています。

――その呪いと祝福ですが、第1期から重要なキーワードだったバラルの呪詛が本来は祝福であったというのはとても驚きました。

金子 半分笑い話ですが、バラルの呪詛ってシンフォギアの制作現場でもみんなが使っているんです。話の通じないときに(笑)。「わかり合えない」というのは普遍的なものだと思いますし、普遍的な形として存在する以上は意味があるはずです。そこでマイナス部分だけではなくプラスの部分にも言及したいと考えた結果、裏返せば祝福だという形になりました。最終話でカットされた部分ですが、自分的には歌だけでなく、文学や絵画をはじめとする人間の生み出した「文化」って、お互いがわかり合えない関係性だからこその産物だと考えています。わからない相手に向かって、どう自分を表現して伝えるか、その模索が人間と、人間たらしめる「文化」を創造してきたんじゃないかと。そう考えれば考えるほど、「わかり合えない」は呪いであり祝福なんだと確信します。

――確かに、すべてがわかり合えてしまうと完全に神の領域ですよね。

金子 今回、いろいろ回答しましたが、自分の言ってることが誰かにまったく伝わらなくても、それはそれで全然かまわないし、むしろ違った意見はぜひ聞いてみたいです。面白そうな予感がしますし、具体的には次回作のネタになるのかもしれません(笑)。でも、やっぱり近しい意見の人たちとキャッキャウフフしたいと思うあたり、自分もまだまだ人の子ですよね。

――ありがとうございました。シリーズ完結ということで、改めて、ここまで応援してくれた適合者の方にメッセージをお願いできますでしょうか。

金子 ありていな言葉になってしまいますが、ありがとうという気持ちでいっぱいです。

それはもちろん、見て楽しんでくれたことに対してですが、先ほどお話ししたように、自分の見解として個の大切さを尊重したいという思いがあるのですが、個を大切にすることって多様性の容認だと思うんです。『シンフォギア』を作ってきて思ったのが、この作品には多様性を理解&容認してくれる器のでかい人が多いなということでした。作っている自分が言うのもおかしな話ですが、やっぱり『シンフォギア』って変じゃないですか(笑)。

――いやいやいや(笑)。

金子 いやでも、この変なものを容認できる皆さんは、人間としてすごいものがあるなと思いますし、このありがとうはリスペクトの気持ちに近いんです。作品を皆さんに見てもらったという立場ではありますが、逆に人間の大きな可能性を見せてもらいました。「○○はダメ。こうでなくてはいけない」みたいなのが幅を利かせると、途端にその界隈はつまらなくなるものですが、アニメ業界とそれを支えるファンがここまで成熟しているということは、これからもっとすごい作品が出てくるという期待にも繋がります。エンタメ作品大好きなひとりとして、豊かな土壌、環境を作ってくれる皆さんには、あらためて感謝しかありません。

――では、こちらで本当に最後になりますが、一緒に作品を作ってきた原作の上松範康さんへのメッセージもお願いします。

金子 シンフォギアがまだ『シンフォギア』というタイトルでなかった頃、上松さんから最初期に出されたお題が「毎回、歌が流れて」「ハイスピードで物語が展開する」だったのですが、あの時、上松さんの見たかったシンフォギアは果たして見られたのでしょうか? シリーズが完結した今だからこそ気になっています。自分としては上松さんとElements Gardenの持つ音楽の力に負けないように必死でしたが、そのおかげで100%の力が出せた……ではなく、上松さんたちのおかげで自分の知らなかった120%をチラ見できたことが収穫でした。仕事をするたび、新しい歌と音楽を聴くたびに惚れ直すのですが、さて、次は何を作りましょう。媒体上等な金子なので、アニメでもゲームでも、また何かの夢を一緒に作れればと思います。

◆コラム◆

『シンフォギア』シリーズを一言で表すと?

響

この作品はみんなで響き合って作ってきたという認識があるので、「響」です。余談になりますが、第1期のクライマックスに「これがわたしたちの絶唱だぁぁぁッ!!」という台詞があります。実は、台本だと「これが“わたしの”絶唱だぁぁぁッ!!」だったんです。後に『G』で響の絶唱特性が語られることになり、設定的には「これがわたしの絶唱だぁぁぁッ!!」と叫ぶのが正解なのかもしれませんが、一期最終話のアフレコの際に悠木さんから「これは“わたしたち”にしたい」と提案されました。個人的には諸々の設定に沿うよりも、キャラの気持ちを大事にしたいと考えるので、主人公である立花響を預けて、彼女を200%体現してくれている悠木さんが響のことを考え、翼とクリスのことも考えてくれたということで、ここは「わたしたち」のほうが正解だと思って台詞を変えました。これに限らず、現場での台詞の変更はたくさんありましたし、そこも含めてたくさんの人と響き合う作り方をしてきたのが『シンフォギア』だったなと思います。